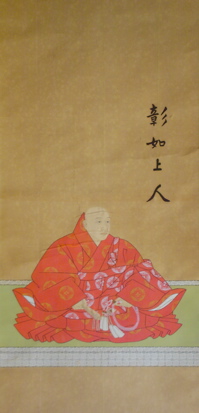

無量徳院眞像

彰如上人 明治8年(1875)~昭和18年(1943 )

東本願寺23世門跡 現如上人の第2子にて童名を光養君、諱を大谷光演、謚を無量徳院殿、別号を愚峰・春坡・獅子窟主人、法名を彰如、俳号を句佛という。明治31年東遊され、浅草別院に留まり南条文雄・村上専精・清沢満之に従って宗乗を究められた。明治41年、法燈を継ぎ、東本願寺第23代法主(門跡)に就任。法主就任時は、両堂再建の負債が500万金。上人曰く「是レ天 吾ヲ鍛フルトコロナリ」と言われ、自らを奮い立たせられ、さらに大師堂門・本堂門・勅使門を造営、次いで玄関・事務所・白書院・黒書院に及ぶ造営を成し遂げられた。全国各地を巡錫され、門徒を督励し明治44年4月宗祖親鸞聖人650回御遠忌法要を厳修された。大正8年4月長女政子姫逝去、この時上人戚然とされ言われた言葉に「女ノ死 吾ヲシテ益々人生ノ無常ヲ悟ラシム」と。

また正岡子規を尊敬・私淑し、俳号「句佛」を名乗り、明治の俳句雑誌「平凡」へ、夏目漱石、幸田露伴らと共に特別会員として、句を寄せています。画を幸野楳嶺、竹内栖鳳に学ぶ (横山大観と共に、画壇の双璧とも言われ、近代日本画壇の発展に貢献した、戦前の京都画壇を代表する大家、文化勲章受賞者の竹内栖鳳も、俳句に縁のある画家として知られています )。

京都府画学校( 現・京都市立芸術大学 )、京都美術協会の設立者としても著名な幸野楳嶺は円山・四条派へ学び、京都の美術工芸界全般へわたり近代化を推進、竹内栖鳳ら次代をになう画家を育てたことでも著名であり、上人は多芸、詩歌、書画、声明、謡曲、囲棋、茗儀など風流人としても知られた。

昭和18年2月6日御遷化 67才

あまり知られていませんが、真宗本廟の大師堂の蓮水画は幸野楳嶺筆、大寝殿上段の間襖絵は竹内栖鳳筆によるもので、彰如上人の交友によるものと伝えられています。

長女政子姫の葬送に大谷庭後の生垣にすがられて詠まれた俳句

「何處までも 往きたき柩 霞むまで」 句佛

裏書 無量徳院眞像

大谷本願寺釋闡如 御印

昭和19年2月6日

美濃國

願證寺常住物也

仕様 絹本 着色 本金欄表装 幅81㎝×高207㎝